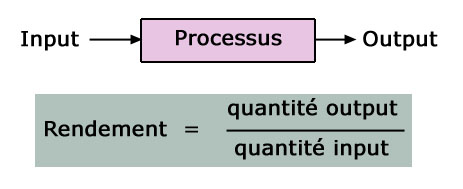

Le rendementLe rendement, c'est une caractéristique que l'on attribue à un processus, notamment à un processus de transport, de transformation ou de production. Le rendement se mesure, en divisant la quantité obtenue à l'issue du processus par celle fournie à l'entrée.

Lorsqu'il s'agit de rendements financiers, la mesure porte plutôt sur le supplément de valeur apportée par le processus (voir rentabilité). Le rendement d'un transportLe plus souvent, ou retrouve à l'arrivée d'un transport la totalité de la marchandise qu'on lui a confiée. Le rendement est ainsi de 100%. Pourtant, certains transports se font avec déperdition. C'est le cas du transport de plantes ou d'animaux vivants, et parfois il faut en tenir compte.

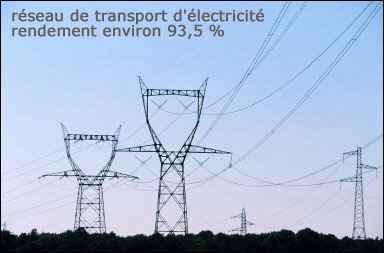

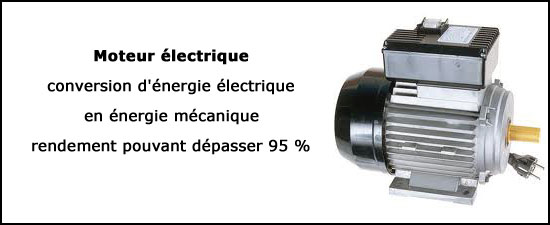

Le cas de déperdition le plus connu est celui du transport d'électricité par le moyen de câbles et lignes électriques à haute ou basse tension. Le rendement de ce transport se mesure par le rapport entre la quantité d'énergie électrique livrée aux consommateurs et celle injectée dans le réseau par les centrales de production (voir ICI). Lorsque INPUT et OUTPUT se mesurent dans les mêmes unités, le rendement s'exprime aisément en pourcents. Le rendement d'une transformation d'énergieLes différents types d'énergie se mesurent au moyen d'unités que l'on peut exprimer les unes dans les autres (voir le sujet énergie). Cela permet d'exprimer également en pourcents les rendements des machines qui convertissent un type d'énergie en un autre.

Le rendement agricoleLe rendement agricole s'exprime le plus couramment par la quantité produite par hectare, notamment en quintaux (un quintal = 100 kilogrammes) par hectare (q/ha). En moyenne, dans le monde, on produisait en 1900 environ 10 q/ha. Cette moyenne est passée, en 2010, à environ 30 q/ha (en France: 100 q/ha). Voir ICI, paragraphe "production mondiale", et les statistiques de la CNUCED. Le rendement d'un hectare de sol dépend évidemment de la qualité de ce sol. Mais il dépend aussi (et surtout) d'autres facteurs: la qualité des semences, les méthodes de culture, les machines, le climat, ... Le rendement à l'hectare est le résultat de tout un processus (agricole).

Les rendements factorielsComme l'agriculture, la plupart des processus de production font appel à plusieurs facteurs de production: matériaux, machines, énergie, main-d'oeuvre, ... Il est dès lors utile de prendre en considération les rendements particuliers de chacun des facteurs. C'est par exemple le cas de la main-d'oeuvre. On parlera par exemple, pour la production d'acier, de tonnes produites par ouvrier (ou par heure d'ouvrier). Pour en revenir au cas de l'agriculture: le rendement de la culture du blé varie dans le monde de 1 à 30 quintaux par hectare. Mais il varie aussi de 1 à 3000 quintaux par personne travaillant à cette culture. Rendements décroissantsIl paraît évident que le rendement de chaque facteur dépend de la présence des autres facteurs. L'utilisation de machines performantes augmente énormément le rendement de la main-d'oeuvre. Inversement, une machine n'est rentable que si elle est actionnée par du personnel compétent. Mais les économistes ont mis en lumière une importante loi concernant les rendements factoriels:

C'est la loi dite des rendements décroissants.

Rendements croissantsTout autre chose: on parle aussi de rendements croissants. Il s'agit alors non plus d'un seul facteur, mais de l'ensemble d'une production. D'une manière générale, plus la quantité produite est grande, plus le coût unitaire diminue (donc plus le rendement global de la production augmente). Ceci paraît également évident, car l'augmentation de la production permet d'affecter à cette production des moyens de plus en plus efficaces et spécialisés: on dit aussi que l'on bénéficie alors d'économies d'échelle: travailler sur grande échelle permet de faire des économies. On trouvera ICI un bon texte explicatif sur cette question. Notons que les rendements croisssants ne doivent pas conduire à une apologie du gigantisme. Même d'un point de vue économique, de trop grandes tailles peuvent aboutir à des systèmes ingérables, donc non rentables. De plus, de trop grands ensembles peuvent engendrer la déshumanisation. Ce sont des réflexions de ce type qui ont conduit l'économiste britannique E.F. Schumacher à développer la devise "Small is beautiful", titre de son livre à succès de 1973 paru en français chez Seuil en 1978 sous le même titre, avec le sous-titre "pour une société à la mesure de l'homme". La discussion de ce sujet reste d'actualité, alors que se poursuivent, à l'échelle mondiale, les fusions et absorptions de sociétés. |